22. August 2023

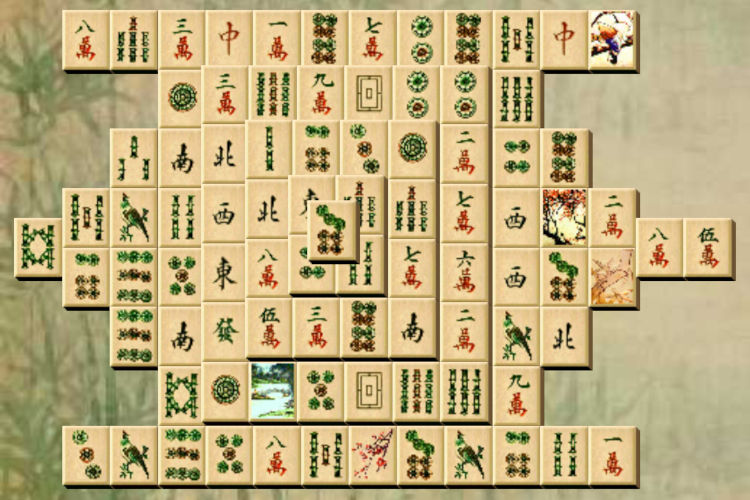

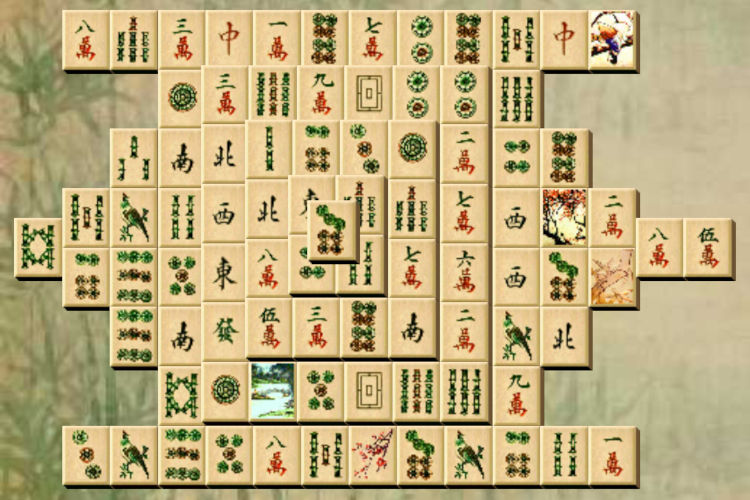

21 Jahre ist es her, da unternahm ich meine ersten Gehversuche in Javascript und dynamischem HTML. Aus meinem Game-Erstling von 2002 mit dem chinesischen Namen Mahjongg ist, über die Jahre und Zeile für Zeile, die Spieleseite Mahjongg Solitaire Games mit ihren zeitweilig bis zu 20 eigenhändig programmierten Games geworden.

Das Onlinespiel Mahjongg Solitaire ging am 26. September 2002 online und wurde seither über 70 Millionen Mal gespielt.

Das Spiel Mahjongg Solitaire, 1981 vom querschnittgelähmten Physiker Brodie Lockard auf einem PLATO-Hochschulrechner an der Universität von Illinois entwickelt und 1986 von Activision unter dem Namen «Shanghai» auf den Markt gebracht, war lange Zeit das meistgespielte casual game der Welt. Per Ende Juli habe ich mein Spieleprojekt von damals nun an den belgischen Spieleunternehmer Tomas Mertens verkauft. Aber ich bin sicher, der Site wird noch ein langes Leben beschieden sein.

PS: Weil ich nach wie vor an Brodie Lockards Erfindung von 1981 hänge, halte ich von Zeit zu Zeit eine Vorlesung darüber. Und spiele unverdrossen weiter.